صفحة من مذكرات سماحة الشيخ القرضاوي:

كان أهالي القرية مترابطين فيما بينهم، متضامنين في السَّرَّاء والضَّرَّاء، في الأفراح، وفي الأحزان.

ففي الأعراس والأفراح نراهم يُساعد بعضُهم بعضًا عن طريق ما يُسَمَّى: «النقوط»، يدفعونه لأهل العروس، على أن يرُدَّ هؤلاء إليهم مثله أو خيرًا منه عندما يُزَوِّج أحدهم ابنه أو ابنته.

وفي الأحزان يراعي بعضهم مشاعر بعض، فإذا كان عندهم عرس أجَّلوه، وإذا اضطروا إلى تنجيزه في مدَّة قريبة، أقاموه بغير ضجَّة؛ حتَّى إنَّهم يمتنعون عن بعض الأكلات المعيَّنة، يَعُدُّونها من أكلات الأفراح، مثل: الكسكسي، والرقاق (البريك)، ونحوها.

وإذا حدث حريق في أحد المنازل بقضاء وقدر أو بفعل فاعل - سارع أهل القرية إلى إطفائه بقوَّة وجدارة، وكثيرًا ما يكون ذلك بعد منتصف الليل، فيهب النَّاس من نومهم، ويطيرون طيرًا إلى موضع الخطر، يكادون يقتحمون النار ولا يبالون، وهذا ممَّا عرف به أهل القرية من الهمَّة العالية والنجدة.

وكان أهل كلِّ حارة يعرف بعضهم بعضًا، ويكادون يكونون أسرةً واحدة، ويتعاملون رجالهم ونساؤهم بعفويَّة وتلقائيَّة، يُكَلِّم الرجل جارته، والمرأة جارها في الحاجات المشتركة بجِدِّيَّة ووقار، ومحافظة على الآداب الشَّرعيَّة والقواعد المرعيَّة، وكأنَّ كلُّ رجل منهم يتمثل بقول عنترة، وإن لم يحفظه:

وأَغُضُّ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارَتِي حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي مَأْوَاهَا

وكانت المرأة من طبقة الأهالي تساعد زوجها في أعمال الحقل، إن احتاج إلى ذلك. أقلُّ ما تفعله أن تهيِّئ له الغداء في بعض الأيام، وتذهب به إلى الحقل، ليتناوله هو وأولاده إن كان معه أولاد، وإن كانت أسرتنا لم يتعوَّد نساؤها أن يذهبن إلى الحقول، وللأسرة عندنا تقاليد متوارثة تُحترم وتراعى.

وكان بعض النساء هن اللائي يُدِرْن أمور الأسرة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وهي الَّتي تحافظ على تماسك العائلة الكبيرة وبقاء أفرادها في «دار العائلة» الكبيرة، حتَّى لا يتفرَّقوا بعد الزواج. وكانت عمَّتي من هذا النوع الَّذي يُشرف على الأسرة كلها، وكان عندها خمسة أبناء، فبقوا في بيت واحد برغم زواجهم وإنجابهم. وربَّما قامت بعض النساء الفضليات بدور أكبر من ذلك في الإصلاح بين العائلات.

وفي رأيي أن علاقة المرأة بالرجل في القرية بين طبقة الأهالي بعضهم وبعض أقرب ما تكون إلى منطق الإسلام وحكم شريعته، على خلاف ما كانت عليه الطبقات العليا الَّتي عندها «السلاملك» و«الحرملك».

الأبواب المفتوحة:

كانت العادة في قريتنا - إلَّا ما ندر - أن تظلَّ أبواب البيوت مفتوحة، لوجود الأمان والثقة بين الناس، إلا إذا لم يوجد أحد في البيت. وكانت أبواب المنازل في حارتنا مفتَّحة؛ لأن أهل الحارة كأنهم بمنزلة الأسرة الواحدة، لا سدود بين بعضهم وبعض، يسلم الرجال على النساء، والنساء على الرجال في فطرية وتلقائية غير متكلَّفة، وكثيرًا ما نسمع هذه الكلمة: «العوافي يا أم فلان، أو العوافي يا أبا فلان».

وهكذا نشأتُ على حبِّ الأبواب المفتوحة، وكراهية الأبواب المغلقة، وأذكر أن باب دارنا في القرية كان يظلُّ مفتوحًا طَوَال النهار، ولا يُغْلَق إلَّا عند النوم. وحتَّى عندما يغلق الباب، لا يغلق بقُفْل أو مفتاح، بل بسقَّاطة يمكن لمن في الخارج أن يُحَرِّكها بأصبعه فتُفتح.

وكان بابًا كبيرًا يسع الجواميس أن تدخل منه، وربَّما الجمل أيضًا، وكان يفتح على مدخل الدار والمنظرة، فلا يكشف أحدًا من نساء المنزل؛ لأنهن في الداخل. ولا أذكر أنه كان في منزلنا حجرة تغلق بالمفاتيح، إلا ما ندر، ولا سيَّما أنه لم يكن لدينا أطفال صغار يُخشى منهم العبث بالأشياء.

ولهذا تعودتُ أن أرى الأشياء مفتَّحة أمامي، وأحببتُ الفتح والانفتاح ماديًّا ومعنويًّا، وأبغضتُ الإغلاق والانغلاق ماديًّا ومعنويًّا. لا أحب أن أغلق على نفسِي حجرة بـ«الضَّبَّة والمفتاح» كما يقولون.

ولقد كنتُ أركب سيَّارتي وأسوقها بنفسي عددًا من السنين في قطر، وما كنتُ أغلقها لا في الجامعة الَّتي أعمل فيها، ولا في المنزل، بل أدعها مفتَّحة الأبواب، حتَّى حذَّرني بعض الأصدقاء من ذلك، وقالوا: إنَّ هذا قد يُعَرِّضك لخطر، أَلَا تخشى أن يضع بعضُ الصهاينة وعملاؤهم لغمًا لك في داخل السيَّارة؟ وقلتُ لهم: الله خير حافظًا، وهو أرحم الراحمين.

وأسافر دائمًا بحقائبي دون أن أغلقها بالأرقام أو بالمفاتيح الخاصَّة، مع أن كل حقائبي ذات أرقام، ولكنِّي لم أستخدمها في حياتي، لا في حقائب الثياب والأمتعة، ولا في حقائب اليد.

ولهذا كان من أقسى الفترات على نفسي: فترات الاعتقال في السجن الحربي؛ لأنَّا كُنا نعيش في زنازين مغلقة، طَوَال النهار والليل، ولا تفتح إلَّا للذهاب إلى دورات المياه دقائق معدودات، مرَّة قبل الفجر، ومرَّة في المساء.

ولكن كان اللطف الإلهي في هذه المحنة أنَّنا كنا نعيش في الزنازين مجموعة من سبعة أو ثمانية، اضطروا إلى ذلك اضطرارًا لكثرة العدد، فكان بعضنا يؤنس بعضًا، حتَّى حين أخذوا مِنَّا الكتب والمصاحف، كان مِنَّا من يحفظ القرآن، فهو يتلو، والباقي يستمعون.

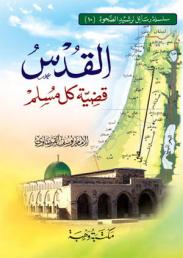

القدس قضية كل مسلم

القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟

درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد

فقه الجهاد