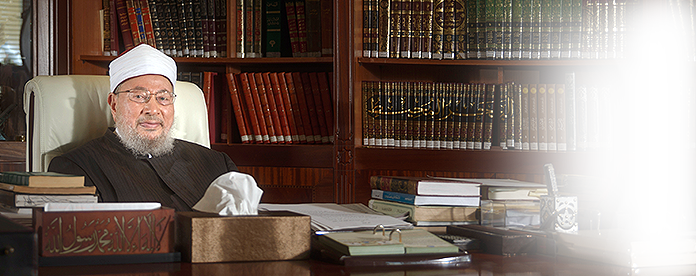

صفحة من مذكرات سماحة الشيخ القرضاوي:

كانت أسرتنا القرضاويَّة - برغم محدودية دخلها - مستورة الحال، مكتفية بما يرزقها الله من الأرض الَّتي تزرعها، ما لم تنزل بها نازلة من نوازل الدهر، والَّتي قلَّما يسلم منها أحد. وهذه طبيعة الدنيا، الَّتي وصفها أبو الحسن التهامي بقوله:

جُبِلَتْ عَلَى كَدَرٍ، وأنت تُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْآلَامِ وَالْأَكْدَارِ

ومُكَلِّفُ الأيَّام ضدَّ طِبَاعِهَا مُتَطَلِّبٌ في المَاءِ جَذْوَةَ نَارِ

ومن النوازل الَّتي طالما نزلت بالناس في بعض السنين: أن تأكل «الدودة» القطن، ولا تُبقي منه شيئًا يجنى منه محصول، وهذه كارثة كبيرة على الفلَّاحين. فالقطن هو «الذهب الأبيض»، الَّذي يترقب النَّاس محصوله بفارغ الصبر، ليدفعوا منه الأجور، ويقضوا الديون، ويزوِّجوا الأولاد، ويوسعوا على أنفسهم بعض الشيء.

وأفدح ما تكون هذه الكارثة على المستأجرين للأرض، الَّذين لا يرحمهم الْمُلَّاك، فيضعون عنهم الأجرة كلها أو جُلَّها، رأفة بهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال بوضع الجوائح. ويقصد بالجوائح: الآفات الَّتي تنزل بالزرع أو الشجر، فتهلكه، وتذهب بثمرته، والواجب على النَّاس أن يتواسَوْا في هذه الحال: فيخسَر المالك الأُجرة، ويخسر الفلاح جهده وتعبه. أما أن يخسر الفلاح جهده، ويُكَلَّف بدفع الأجرة، فهذه قسوة، وهذا جور لا يرضاه الله تعالى.

ومن النوازل الَّتي تنزل بالأسرة: موت الجاموسة. فالجاموسة رأس مال الفلاح، وثمنها باهظ، وكثيرًا ما كانت تصاب هذه الأنعام في فصل الربيع حيث تأكل البهيمة أكثر ممَّا يلزم، فيصيبها ما يصيبها، وتتعرض لحالة لا ينقذها إلا السكين، فتباع لحمًا بأرخص الأثمان.

وقد حدثت لأسرتنا هذه البلوى أكثر من مرَّة، شهدتها بنفْسِي، ولمستُ وقعها على أهلي، وأثرها على حياتهم، فليس من السهل على الفلاح أن يجد ما يشتري به الجاموسة البديلة للهالكة، وكان لدينا جاموستان أو جاموسة وبقرة، وهو ما يحتاج إليه الفلاح، لخدمة الأرض بالحراثة وغيرها، فهي تحتاج إلى ماشيتين عادة.

ولذا كان النَّاس في القرية يُعزُّون الفلاح إذا فقد جاموسته، كأنه فقد بعض أهله، وكثيرًا ما رأيتُ بعض الفلَّاحين يبكون الجاموسة كأنَّها واحدة منهم، فقد عاشوا من خيرها، وشربوا من لبنها، وانتفعوا بمساعدتها.

وفعلًا كنت أشعر بأن هذه الأنعام إنَّما سُمِّيت: «أنعامًا»؛ لأنَّها تُعَدُّ نعمة من الله على عباده، كما قال تعالى: {أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ * وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ * وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ} (يس:71-73).

كان لبن الجاموسة في البيت بديلًا عن اللحم الَّذي لا نملك ثمنه باستمرار، إلا في كل يوم أربعاء، يوم السوق. فكان اللبن الرايب، والقشدة، والجبن، والجبنة القديمة، والمِشّ، والزبدة، والسمن، كلُّ هذه مصادر خير ورزق للأسرة.

وأنا شخصيًّا كان لي أوفر حظٌّ من هذا الخير، فقد كان لي «مِثْرَد» (وعاء فخَّاري) صغير، يحلب لي فيه من ضرع الجاموسة أو البقرة، ثمَّ آخذ من الخبز الْمُقدَّد من «السحَّارة»، وأفُتُّه، وأضعه في هذا الحليب، وأفطر عليه خالصًا طيبًا للآكلين.

ولم يكن يحتاج إلى تسخين، فهو معقَّم تعقيمًا ربانيًّا؛ لأنَّه من ضرع الماشية إلى مِثْردي. ولم يكن في حاجة إلى سكَّر؛ لأنَّ اللبن الطبيعي لا يحتاج إلى سكر، فإنَّ الله تعالى قال: {وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ} (النحل:66).

على أنَّ السُّكَّر لم يكن منتَشِرًا بين النَّاس في ذلك الزمن، ولم يكن النَّاس يستعملونه إلَّا في المناسبات لعمل الشَّرْبات والأرز باللبن، والرش على الكنافة ونحوها. وكان النَّاس يستغنون عن السُّكَّر بالعسل الأسود، وهو بالقطع أكثر نفعًا من السَّكَّر، وأبعد عن الأذى منه. ولهذا نشأت على شرب اللبن بدون سكر، بل لا أحبُّه إذا خالطه السُّكَّر.

وأحيانًا يكون إفطاري على «اللبن الرايب»، وهو اللبن المنزوع قشدته، وكثيرًا ما يوضع معه بعض القشدة مع شيء من الجبنة، ليكون طعمه ألذ. وكثيرًا ما كنا نأكل الجبن القريش، أو الجبنة القديمة .

وكانت امرأة عمي متخصِّصة في عمل «فطيرة الذرة»، وخصوصًا المحشوة بالقشدة والجبنة، وكانت لذيذة جدًّا، بشَرْط أن تؤكل ساخنة، فإذا بردت فلا نستطيع أن نبتلعها. ويكاد يكون هذا النوع من الفطير المصْري الأصيل قد انقرض، ولم يبق إلا الفطير «المشلتت» الَّذي قامت محلات لصناعته في المدن وغيرها، بل صُدِّر إلى بلاد الخليج. وكان من خيرات اللبن عمل «القُرَص» الَّتي تؤكل في الصباح، دون أن تحتاج إلى إدام، وكذلك خبز «البَتَّاوي» الَّذي يعجن باللبن، ولا يحتاج إلى خميرة، ويكون سهل التناول.

وتمضي أمور الأسرة سهلة ميسرة على هذا المنوال. فمطالب النَّاس محدودة، وحاجاتهم قليلة، إلا أن تأتي أشياء تتطلب مالًا خاصًّا، كالزواج أو المرض، فهنا ترتبك الأسرة، ولا تجد لمشكلتها حلًّا، وبخاصَّة أن أسرتنا اشتهرت بعِزَّة النفس، وعدم طأطأة الرأس، والاعتزاز بالكرامة إلى حد بعيد، فلا يسهل عليها أن تستدين من أحد، أو تسأل أحدًا المساعدة في مُلِمَّة. ولهذا تأخَّر ابنا عمي في الزواج، لعدم القدرة المادِّيَّة الَّتي تمكِّنُهما من الزواج.

على أن النَّاس عادة في ذلك الزمن لم يكونوا في سعة حتَّى يقرضوك، ثمَّ إذا أقرضك من أقرضك، وقبلت أن تحمل عبء الدَّيْن، وهو هَمٌّ بالليل، ومذلة بالنهار، فمن أي مورد ستدفعه بعد ذلك، إلا بأن تستدين لتُسدِّد دينًا بدين، والشاعر يقول:

إَذَا مَا قَضَيْتَ الدَّيْنَ بالدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ وَفَاءً، وَلَكِنْ كَانَ غُرْمًا عَلَى غُرْمِ!

وهذا الضيق النسبي في المعيشة كان من عوائق تقديمي لدخول الأزهر، كما سنفصله بعد ذلك.

القدس قضية كل مسلم

القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟

درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد

فقه الجهاد