صفحة من مذكرات سماحة الشيخ القرضاوي:

كان نظام الحياة اليومي في القرية مرتبطًا بالصلوات الخمس، ومنضبطًا بها. فقد كان النَّاس ينامون عادة بعد صلاة العشاء، لا يعرف عامَّتهم السهر، إلَّا في مناسبات خاصَّة كالأعراس، فقد يسهرون قليلًا للغناء للعروسين، وخصوصًا في بيت العروس (المرأة) قبل الزفاف.

ويستيقظ النَّاس مبكِّرين لصلاة الفجر، وبعد أن يتناولوا شيئًا من الطعام، يذهبون إلى حقولهم مع شروق الشمس، مردِّدين قولهم: البركة في البُكُور، أخذًا من الحديث الشريف: «اللهمَّ باركْ لأُمَّتي في بكورها». فهم يتناولون الصباح طاهرًا نظيفًا قبل أن تلوِّثَه أنفاس العصاة، الَّذين ينامون عادة إلى الضحى أو الظهر! وقد قال عليه الصلاة والسلام في رجل نام حتَّى أصبح (أي طلعت عليه الشمس): «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه». وما أكثر الَّذين يجعلون من آذانهم «مباول» للشيطان!

وبعد صلاة الظهر يتناولون ما تيسَّر لهم من الغداء، قد يحملونه معهم في «مناديلهم»، وقد تأتي به إليهم نساؤهم أو أبناؤهم، ثمَّ يخلدون إلى شيء من القيلولة تحت الشجر إذا كانوا في الحقل، أو في المنزل إذا كانوا في البيت.

وقبيل المغرب يعودون إلى بيوتهم، ليصلوا المغرب في المسجد، ثمَّ يعودون إلى البيت ليتناولوا العشاء، وهو الوجبة اليوميَّة الرئيسيَّة، الَّتي يجتمع عليها غالبًا جميع أفراد الأسرة، ثمَّ يصلُّون العشاء في المسجد، ليستعدُّوا للنوم.

الاهتمام بالقرآن والصدقة:

وكان من تأثير الدين في أهل القرية: اهتمامهم بالقرآن الكريم وحفظه، وكان في القرية أربعة كتاتيب: كُتَّاب في غربي القرية (الشيخ دسوقي)، وكُتَّاب في شرقيِّها (الشيخ نور الدين)، وكُتَّابان في وسطها: «كُتاب الشيخ حامد» - وهو كُتَّابي الَّذي تعلمتُ فيه - وكُتاب «الشيخ يماني مراد». وكان في القرية نحو مائة حافظ للقرآن، أو أكثر.

وكانت حلقات للقرآن الكريم تُقام في المساجد يوم الجمعة في مسجد سيِّدي عبد الله، ويوم السبت في مسجد المتولِّي «وهو مسجدنا»، وتُسَمَّى: «السبتيَّة»، ويهيئ النَّاس له متطوِّعين صواني العَشاء والأرز باللبن.

ويعتقد النَّاس أنَّ البيت الَّذي لا يُقرأ فيه القرآن كل يوم يكون كالبيت الخَرِب، ولذا كانوا يرتِّبون أحد القراء، ليمر كل يوم بالبيت، ويقرأ «ربعًا» من القرآن يكون رحمة للأموات، وبركة على الأحياء. ويعطونه في كل موسم حصاد ما تجود به أنفسهم من القمح أو الذُّرة.

وكانوا يعتقدون أن كل بيت لا بدَّ أن تخرج منه كل يوم صدقة، يسمونها «حسنة»، ويأسفون إذا لم يمر سائل في يوم يطلب حسنة، ويخرجونها مضاعفة في اليوم التالي. وأكثر ما تكون الحسنة رغيفًا من الخبز، فقد كانت النقود عزيزة، والجود من الموجود.

وبعض النَّاس يعطون أكثر من حسنة، وآخرون يعطون حسنة واحدة كل يوم؛ ولهذا لو جاء سائل بعد آخر، قالوا للثاني: طلعتْ. يعني: جئتَ بعد فوات الأوان، والغالب أن الَّذين كانوا يسألون، كانوا يسألون من حاجة، وقليل منهم مَن احترف السؤال والتسوُّل.

المعاصي في القرية:

وكانت المعاصي قليلة في القرية. أعني الكبائر، أمَّا الصغائر فقلَّما يسلم منها أحد، وهي على كل حال يُكفِّرها الصلاة والصيام والصدقة وسائر الحسنات: {إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّئَِّاتِ} [هود:114]، كما تكفِّرها المصائب الَّتي تنزل بالمسلم من النصب والوَصَب والغمِّ والأذى، حتَّى الشوكة يُشاكُها، يكفِّر الله بها من خطاياه. بل ذكر القرآن أن اجتناب الكبائر يُكفِّر الصغائر، كما قال تعالى: {إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَئَِّاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا} [النساء:31].

وربَّما وقعت الكبيرة في السرِّ، ولكن المعاصي إذا استتر النَّاس بها لم تضُرَّ جماهير المجتمع، إنَّما تضر وتؤذي حقًّا إذا شاعت واشتهرت وتبجَّح بها مرتكبوها. كما في الحديث الصحيح: «كُلُّ أُمَّتي معافًى إلَّا المجاهرين».

قد يوجد الزنى، ولكن في خِفية وإسرار، ولا يجاهر به إلَّا فاجر أو فاجرة. ولم تكن الخمر معروفة في القرية، ولا يعرف بها أحد من أهل السُّكْر. وقد وجد بعض النَّاس يستعملون «الأفيون»، ولكن المخدرات الأخرى لم تكن معروفة. وقد سمعت في صباي عن رجلٍ قبضوا عليه لأنَّه يتعاطى «الهيروين»، وهي أوَّل مرَّة أسمع فيها هذه الكلمة.

ولكن جريمة «القتل» كانت تقع بين الحين والحين، قتل الغِيلة، من أجل صراعات بين العوائل بعضها وبعض، وهي عادات جاهليَّة، وأحيانًا تستأجر العائلة مَن يقتل غريمها. وقد تستفحل هذه الخصومات، فتُفضي إلى فساد كبير، من سَمِّ البهائم، وقلع الزرع، وإحراق المنازل، وغير ذلك من ألوان الفساد في الأرض.

.....

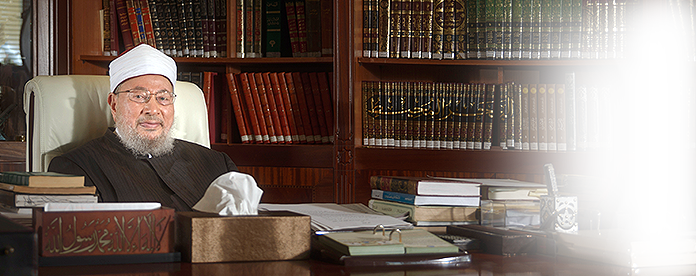

- المصدر: "ابن القرية والكتاب.. ملامح سيرة ومسيرة".

القدس قضية كل مسلم

القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟

درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد

فقه الجهاد