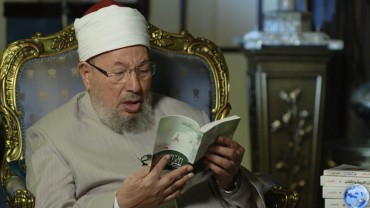

صفحة من مذكرات سماحة الشيخ القرضاوي:

بعد أن أنهيت المدرسة الإلزاميَّة، وقبل ذلك ختمت القرآن، دخلت في مرحلة جديدة: ماذا بعد الكُتَّاب والمدرسة؟

كان قلبي معلقًا بأمر واحد، لا أفكر في غيره، ولا أرضى بديلًا عنه، وهو الالتحاق بمعهد طنطا الديني، لأكون أحد طلاب الأزهر.

ولكن هذه الرغبة المنطقية والمشروعة، لم تكن بالأمر السهل أو الهيِّن، فقد كان يقف دونها عقبات وعقبات.

كان الأزهريُّون المتخرِّجون في ذلك الزمن مضيَّعي الحقوق، لا يجدون عملًا يتعيَّشون منه. فهم يتخرَّجون في كلِّيَّات الشريعة أو أصول الدِّين أو اللغة العربيَّة، وينالون منها الشهادة العالميَّة. ويحصلون بعد العالميَّة على أحد التخصصات الثلاثة في الأزهر: تخصص القضاء لخِرِّيجي كلِّيَّات الشريعة، أو تخصص الدعوة والإرشاد لخِرِّيجي أصول الدين، أو تخصص التدريس لخِرِّيجي الكلِّيَّات الثلاث. يقضِي الطالب في ذلك خمسة عشر عامًا متواصلة، غير السنوات الأولى الَّتي حفظ فيها القرآن، ثمَّ يعود إلى بلده، ليقعد متعطِّلًا متبطِّلًا بلا عمل.

ذلك أن فرص العمل أمام علماء الأزهر كانت محدودة جدًّا: فإما أن يعيَّن مدرسًا في معاهد الأزهر الدينيَّة، وهذه فيها كفايتها، على أن مدرِّسي الأزهر كانوا يشكون من الظلم المبين الواقع عليهم، فقد كان أحدهم يُعيَّن في المعاهد بمرتب ثلاثة جنيهات، في حين أن خِرِّيجي مدارس المعلِّمين الأوليَّة الَّذين يُعَيَّنون بالمدارس الإلزاميَّة يتقاضون أربعة جنيهات راتبًا لهم عقب التخرج.

وإمَّا أن يعين إمامًا وخطيبًا في الأوقاف. وكانت المساجد التابعة لها محدودة كذلك، حتَّى إنَّ قريتنا الكبيرة وبها خمسة جوامع، لم يكن واحد منها تابعًا للأوقاف. وإمَّا أن يُعَيَّن واعظًا بالأزهر، وهؤلاء عدد محدود في القطر المصري كله.

ولم يكن تدريس الدين بالتعليم العامِّ إجباريًّا. وكان التعليم العام ذاته محدود الدائرة أيضًا، فلم يصبح التعليم حقًّا لكل مواطن، ويصبح كالماء والهواء، كما قال طه حسين بعد.

فلا غرو أن يتخرج أبناء الأزهر، ثمَّ يجلسوا على «المصاطب»، كما يقول أهل القرية، كأنَّما كان غرسهم بلا ثمر. وكان في قريتنا - للأسف - عدد من هؤلاء الخريجين العاطلين، منهم الشيخ عبد المُطَّلِب البتَّة، الَّذي لم يلبث أن عُيّن مدرسًا بمعاهد الأزهر، حيث كان الأوَّل على دفعته، ومنهم الشيخ عبد المُطَّلِب غانم، وابن عمه الشيخ سليمان غانم.

هذه هي صورة خِرِّيجي الأزهر، عندما ختمتُ القرآن، وأنهيتُ المدرسة الإلزاميَّة، أي وأنا في سنِّ الثانيةَ عشْرةَ من العمر.

وهذه الصورة الموئسة البائسة هي الَّتي جعلت عمِّي رحمه الله لا يُشَجِّعني على التقدُّم إلى الأزهر، ويقول: إنَّ الأزهر طريقه طويل، ثمَّ هو بعد ذلك عاقبته ما نراه بأعيننا.

كان عمِّي يُفَكِّر في طريق يكون أقصر وأقرب إلى كسب العيش بسرعة، من هذا الطريق الطويل، الَّذي يُعرف أوَّلُه، ولا يُعرف آخره.

كان يقول: يمكن أن نفتح لك بابًا إلى الحارة من «المنظرة»، ونأتي لك فيه ببعض الخردوات والأشياء الَّتي تباع للناس، ممَّا تحتويه البقالات عادة، تبدأ صغيرًا ثمَّ تكبر، كما كان فلان وفلان.

وإما أن تتعلم حرفة نظيفة مثل: «الخياطة»، فكل النَّاس محتاجون إليها، ولا تتكلف أكثر من ماكينة الخياطة، وهذه يمكن تدبيرها بعون الله.

وإمَّا أن تتعلَّم حساب الدوائر الزراعيَّة وغيرها، وتعمل كاتبًا في إحدى هذه الدوائر، أو في أحد المتاجر الكبرى بمدينة المحلَّة، أو بغير ذلك. وهذا يوفِّر لك مرتبًا معقولًا في عمل محترم نظيف.

كل هذه المقترحات لم تجد عندي أذنًا صاغية، فلم أكن مستريحًا لأيٍّ منها، ولا تتَّفق واحدة منها مع طبيعتي وتطلعاتي.

وبقيتُ أنتظر فرج الله، لا أعمل شيئًا، إلا الذهاب إلى الحقل أحيانًا مع عمي وأبناء عمي. وأنا لا أحب الفلاحة أيضًا، ولا أميل إليها. ولهذا كانوا يَعُدُّونني فلاحًا خائبًا، أو على الأقل: غير شاطر كأبناء جيراننا الفلَّاحين.

القدس قضية كل مسلم

القدس قضية كل مسلم  درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟

درس النكبة الثانية.. لماذا انهزمنا.. وكيف ننتصر؟  نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة

نحن والغرب.. أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة  فقه الجهاد

فقه الجهاد